Sabato 26 marzo 2024 – ore 16.30

Palazzo della provincia – Sala del consiglio.

Piazza G.B. Morgagni, 9 – Forlì

Presentazione del libro “Andare per i luoghi del risorgimento” del prof. Roberto Balzani, edito da “il Mulino”.

Sabato 26 marzo 2024 – ore 16.30

Palazzo della provincia – Sala del consiglio.

Piazza G.B. Morgagni, 9 – Forlì

Presentazione del libro “Andare per i luoghi del risorgimento” del prof. Roberto Balzani, edito da “il Mulino”.

Sabato 9 marzo 2024 – ore 17

Aula Magna – Biblioteca Malatestiana – CESENA

Presentazione del volume

RENATO SERRA

PARTENZA DI UN GRUPPO DI SOLDATI PER LA LIBIA

La Società di Studi Romagnoli comunica l’uscita del volume

michele andrea pistocchi

daniele pascale guidotti magnani

PALAZZO CHIARAMONTI

Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2024

(«Saggi e repertori», 59)

«Leon Battista Alberti nel De re aedificatoria indica la finalità dell’architettura: per l’utilità degli uomini, per “rendere felice la vita”. Dunque la dimora riveste eminente valore sociale e ciò attesta già la storia: non è un caso che l’opera albertiana ricalchi il De architectura di Marco Vitruvio Pollione. Non si dà famiglia senza casa, luogo necessario alla sua esistenza storica. In questo volume Michele Andrea Pistocchi e Daniele Pascale Guidotti Magnani ci conducono in “una dimora degna di un papa”, il palazzo cesenate Carli Chiaramonti, legato alla venerata memoria di Pio VII. Il lettore trova la narrazione puntuale delle vicissitudini di questo nobile edificio, transitato per permuta il 15 giugno 1807 dalla proprietà Carli a quella Chiaramonti ad opera dei nipoti del pontefice: una dimora tuttora di proprietà della famiglia, che la vive e la custodisce. Pistocchi e Guidotti Magnani descrivono con documentata meticolosità le vicende familiari ed edilizie di questo palazzo, alquanto complesse: dalle fasi costruttive originarie ai molteplici interventi operati dai Carli prima e dai Chiaramonti poi. Questo ricco profilo di palazzo Carli Chiaramonti monumentalizza una storica dimora cesenate, indissolubilmente legata alla memoria di un grande pontefice, che nel lungo soggiorno del 1814 la trasformò temporaneamente in un piccolo Vaticano. Anche i palazzi, come i libri di Terenziano Mauro (III secolo d.C.), habent sua fata». (dalla Introduzione di Marino Mengozzi)

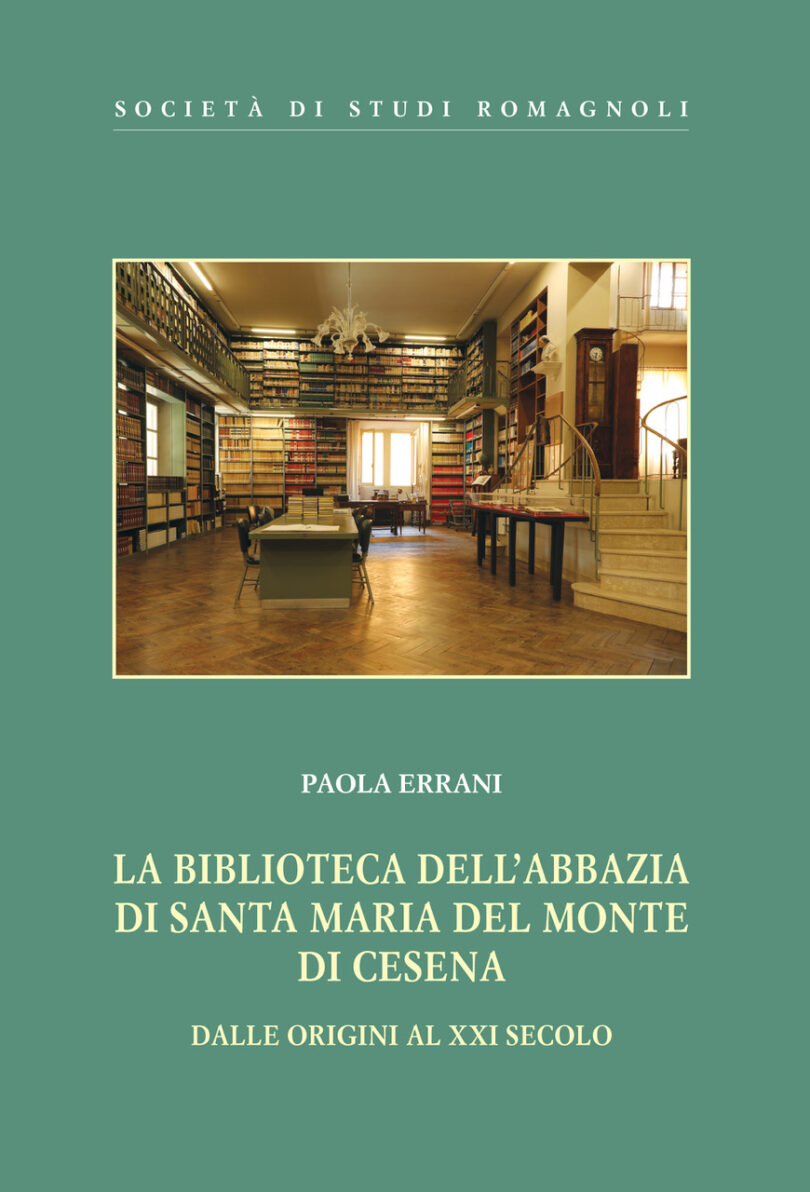

La Società di Studi Romagnoli comunica l’uscita del volume

PAOLA ERRANI

LA BIBLIOTECA DELL’ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL MONTE DI CESENA

dalle origini al XXI secolo

Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2024

(«Saggi e repertori», 58)

«Claustrum sine armario, quasi castrum sine armamentario: “un monastero senza l’armadio [dei libri] è come un accampamento militare senza l’armeria”; dunque, come non si concepisce un soldato privo d’armi, così non si dà monaco senza libri e studio. Non conosciamo l’origine di questo proverbio medievale ma ne cogliamo immediatamente l’efficacia espressivo-comunicativa: non è concepibile un monastero senza biblioteca. […] Allo sterminato universo delle biblioteche, monastiche e non, appartiene anche quella della millenaria abbazia benedettina di Santa Maria del Monte in Cesena, alla quale Paola Errani – dall’alto della sua lunga esperienza di bibliotecaria nella Malatestiana – dedica questa ricca e informatissima monografia. Anche di una biblioteca è possibile redigere una sorta di ‘biografia’, dal suo nascere allo sviluppo lungo i secoli, fino alla facies odierna, registrando le immancabili variazioni che le vicende temporali determinano, tanto in aumento (per donazioni, acquisti, aggiornamenti) quanto in diminuzione (a motivo di dispersioni, sottrazioni, deperimenti): o addirittura la ‘morte’ e la ‘risurrezione’, come avviene per ben tre volte alla biblioteca del Monte, giusta la narrazione della Errani. […] Anche questo ‘esercito cartaceo’ cesenate – come tutte le biblioteche del mondo, specie religiose e monastiche – ha duellato in ardimentosi conflitti nel corso dei secoli per preservare e tramandare i preziosi contenuti della verità e della cultura, destinati alla conoscenza dell’uomo e alla crescita della sua umanità, soprattutto a quel quaerere Deum che è il cuore dell’esperienza monastica nel suo vivere iuxta regulam» (dal saggio introduttivo di Marino Mengozzi)

La Società di Studi Romagnoli comunica l’uscita del volume

RENATO SERRA

PARTENZA DI UN GRUPPO DI SOLDATI PER LA LIBIA

a cura di

MARINO BIONDI e ROBERTO GREGGI

Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2023

(«Saggi e repertori», 57)

È un testo che «inaugura il tempo finale della vita dell’autore. Un testo breve, 16 fogli, di

una rara potenza visiva e visionaria, che si credeva perduto, e, ritrovato nella casa

bolognese dei Serra, ha autorizzato i curatori a una nuova edizione. Dunque è l’autografo,

e l’esigenza di adeguatamente illustrarlo, il movente primo della presente edizione.

Protagonista di queste pagine febbrili, affollate di figure, ricche di situazioni, dense di

domande sul tempo, la storia, il destino, la gente di Cesena, qui assunta ad avanguardia

delle folle del Novecento, portate dalle guerre del secolo come da una irresistibile corrente

oscura, alla conquista di remote mete d’oltremare, e al traguardo di morte del grande

conflitto mondiale».

L’importante convegno sul papa cesenate Pio VII Chiaramonti gode del patrocinio della Società di Studi Romagnoli.

La Società di Studi Romagnoli comunica l’uscita dei volumi

STUDI ROMAGNOLI LXXIII (2022)

Studi su Ravenna

Studi vari

e

STUDI SU RAVENNA

a cura di

Alessia Morigi

Il primo volume (1060 pp.) contiene gli Atti dell’ultimo Convegno della Società svolto a

Ravenna (22-23, 29-30 ottobre 2022), con quarantacinque contributi di argomento

ravennate e sei di vario soggetto ma sempre riferiti alla Romagna.

Il secondo volume (938 pp.) presenta in estratto gli articoli dedicati alla città di Ravenna.

La Società di Studi Romagnoli comunica l’uscita del volume

Enrico Angiolini

I CAPITOLI DEL CASTELLO DI TORINO DI SANGRO

Il viaggio di uno statuto dall’Abruzzo alla Romagna

Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2023

(Quaderni degli «Studi Romagnoli», 40)

È «la storia, del tutto singolare, di un manoscritto che lascia la sua sede originaria e diventa oggetto di una vera e propria truffa architettata» per mutarne l’artefice. Ma anche l’edizione rigorosa ed esemplare di un testo che rivela un complesso di norme finalizzate a regolamentare «i rapporti sociali nell’ambito di una cittadina abruzzese di piccole dimensioni in un’epoca di grandi trasformazioni».

Lo statuto, risalente alla seconda metà del XVI secolo, consta di 95 norme, fra le quali alcune risalgono al tardo Medioevo. Enrico Angiolini descrive il codice che lo tramanda, affronta, analizza e ‘smaschera’ forme e contenuti di un raro caso di statuto falsificato, ricostruendo il percorso di una fonte normativa nel singolare ‘viaggio’ che la porta da Torino di Sangro (provincia di Chieti) a Saludecio (provincia di Rimini).

LXXIV Convegno Internazionale di Studi Romagnoli (Cervia, 6-8 ottobre 2023)

Società di Studi Romagnoli promuove e organizza, insieme a Comune di Cervia, il LXXIV Convegno Internazionale di Studi Romagnoli, che si svolgerà in presenza a Cervia il 6-8 ottobre 2023. La Società vi ritorna per la quinta volta, dopo i Convegni del 1960, 1971, 1986 e 1998, dunque a un quarto di secolo dall’ultima.

Il Convegno dedicherà le tre giornate di lavori alla città ospitante con sei sessioni su Cervia arricchite da interventi cronologicamente distribuiti dall’antichità alla contemporaneità e con un approccio multidisciplinare aperto a delinearne ad ampio spettro le coordinate archeologiche, artistiche, architettoniche, urbanistiche, museali, storiche, archivistiche, ambientali, geografiche, geofisiche, geologiche, letterarie, turistiche e di management, fino alla promozione e tutela del patrimonio culturale. Per garantire la necessaria valorizzazione agli aspetti qualificanti della città e del territorio, un particolare rilievo assumeranno, in considerazione delle recenti ricerche condotte dall’Università di Bologna e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio in accordo con il Comune di Cervia, le sessioni sull’archeologia cervese. Al sale e alle saline di Cervia, nel loro sviluppo diacronico e nel più ampio contesto adriatico e mediterraneo, sarà quindi dedicata la giornata centrale dei lavori, inaugurata dalla Lectio magistralis di Jean-Claude Hocquet (Directeur de Recherche honoraire (CNRS), Faculté des Humanités, Université de Lille) sul sale di Cervia nell’economia dell’Italia e dell’Adriatico settentrionale (secoli XII-XVII). Alla riedizione politica, urbanistica, architettonica, produttiva e turistica del comparto cervese negli esiti più recenti e agli scenari prospettici introdotti dai piani strategici contemporanei spetterà infine il compito di delineare la fisionomia e le potenzialità della Cervia odierna.

Il Convegno è organizzato con il patrocinio del Programma S.F.E.R.A. Spazi e Forme dell’Emilia Romagna Antica dell’Università di Parma, del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, del Dipartimento Storia Culture Civiltà dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, del Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, del Center for Advanced Studies in Tourism dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali dell’Università di Urbino, del Centro Internazionale di Studi Malatestiani; l’iniziativa è realizzata in collaborazione con CNRS Centre national de la Recherche scientifique, Université de Lille, University of Zadar, Oxford Archaeology, Politecnico di Milano, Sapienza Università di Roma,

Progetto Cervia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Master in City Management dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Istituto Alcide Cervi-Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, MUSA Museo del Sale di Cervia, Archivio Storico Comunale di Cervia, Biblioteca di Cervia Maria Goia, Associazione Grazia Deledda una Premio Nobel a Cervia, Archivio di Stato di Modena, Diocesi di Forlì-Bertinoro, Scuola di Storia della Medicina dell’Ordine dei Medici, chirurghi e odontoiatri di Rimini.

Grazie alla generosa ospitalità del Comune di Cervia, i lavori si svolgeranno nel teatro “Walter Chiari” e durante le giornate saranno disponibili visite guidate al MUSA Museo del Sale di Cervia e ai manufatti bellici nel fronte mare di Milano Marittima, mentre il Convegno si chiuderà con un concerto a cura della scuola di musica “Gioachino Rossini” di Cervia. Il Convegno rientra nel programma annuale di eventi Cervia Archeologica, promosso da Comune di Cervia in partenariato con Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Programma S.F.E.R.A. dell’Università di Parma, Società di Studi Romagnoli, Progetto Cervia, MUSA Museo del Sale di Cervia, Centro visite Salina di Cervia, Parco della Salina di Cervia, Gruppo culturale Civiltà Salinara, CerviaTurismo. Il programma di eventi, spalmato da giugno 2023 a marzo 2024 con visite alla sezione archeologica del museo, open day all’area degli scavi archeologici, presentazione delle scoperte delle campagne di scavo in corso, mostre dedicate all’archeologia del territorio nella cornice delle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) e Giornate Europee del Patrimonio (GEP), è rientrato nell’offerta, patrocinata dal Ministero della Cultura, di TourismA. Salone Archeologia e Turismo Culturale (Firenze, 24-26 marzo 2023) e del Festival della Romagna (Cervia, 12-18 giugno 2023).

Rinnovo con l’occasione il ringraziamento della Società al Comune di Cervia, nelle persone del Sindaco Massimo Medri e dell’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta, per la disponibilità e il concreto sostegno offerto all’iniziativa; al Museo del Sale, nella persona della Direttrice Annalisa Canali, per la visita al MUSA a sintesi della sessione sul sale e le saline; ai partner del Convegno e del programma Cervia Archeologica per l’efficace azione congiunta; ai relatori e alle istituzioni coinvolti nei lavori per il contributo scientifico al Convegno e al successivo progetto editoriale degli Atti; a Luca Bagnolini per il suo apporto alla buona riuscita dell’iniziativa.

Alessia Morigi

Presidente della Società di Studi Romagnoli

GABRIELLA POMA

1940-2023

Il 27 febbraio 2023 è scomparsa la Prof.ssa Gabriella Poma, già Professore Ordinario di Storia romana all’Università di Bologna e Presidente della Società di Studi Romagnoli. È una perdita dolorosa per la grande famiglia degli Studi Romagnoli, che, dalla sua vasta cultura e dalla generosa disponibilità a promuovere occasioni di studio, ricerca e pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto un preziosissimo contributo di dottrina e un bell’esempio di rigore intellettuale e morale. Persona acuta e cordiale, spirito schietto e onesto, sempre disponibile, era pronta a valorizzare tutto quanto riteneva meritevole. Mancherà agli Studi Romagnoli e alla nostra amicizia.

Sit tibi terra levis.

La Presidenza

Il Consiglio Direttivo

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.